三島由紀夫が切腹した地に、ついに来た。扉にのこる3箇所の刀傷が生々しく残っている。白いテープで場所を示してある。

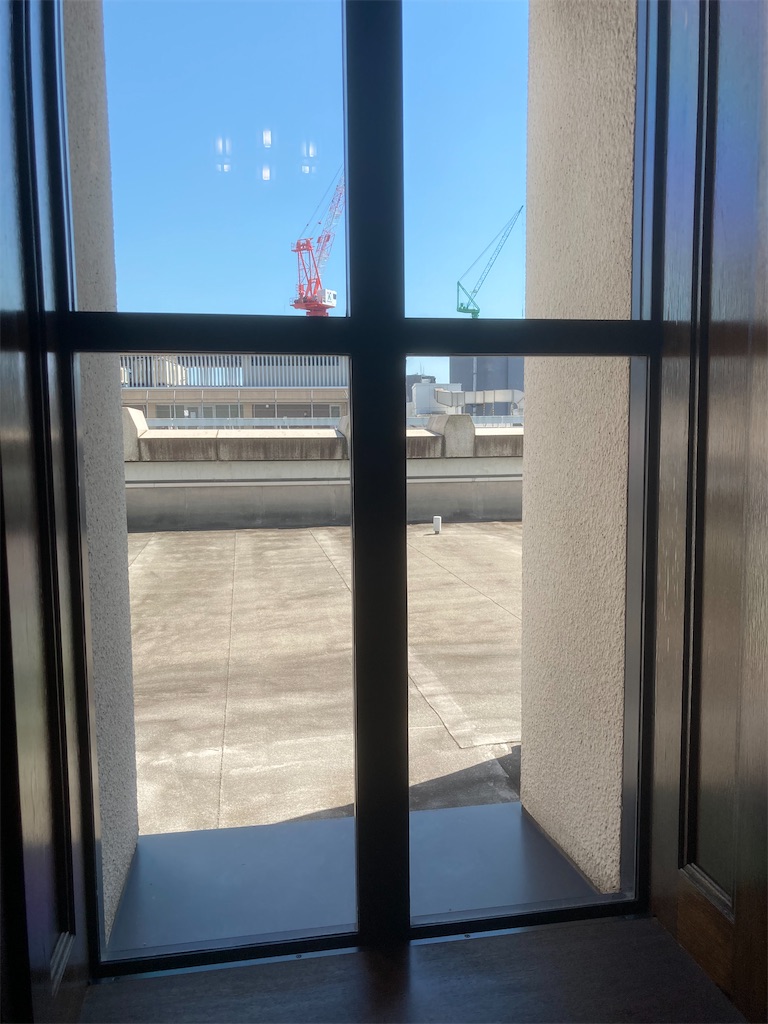

三島由紀夫が切腹した場所からの眺めである。外へ出るのに、左の窓を開けて出たそうだ。

ここから演説をしに出ていった。

切腹をしたのは、女性ガイドと順路の掲示板の真ん中より、やや掲示板よりだろうか。今回ツアーに参加したのは、8人であったが、ガイドと担当者も7人いたのだから、防衛省ということもあるけれど、結構、お金はかけているなぁと思う。民間なら考えられない人件費である。

もとの市ヶ谷1号館は、このような建物であった。3階建である。天皇の部屋も見ることができた。写真撮影は禁止ということであった。

建物内のドアは、普通、室内に引くように作られている。招き入れるというものだが、天皇の部屋は、外に押し出すような作りである。それは、天皇は招き入れることはなく、すべて、参上するのであるからという理由である。また、クーラーがない時代であったので、両側の壁が空洞になっていて、下からスプリンクラーのようなもので風を起こし、天上の通気口から涼しい風を送り、部屋を冷やしていたそうだ。天皇陛下は特別扱いなのである。

安倍晋三総理大臣が訪れた時の様子。レーザーポインターをつかって説明している男性が、私の時もガイドでいて、説明に心がこもっていて、感心する内容だった。

大本営陸軍部と木板に書いたが、縦に割れ目があるのに縁起でもないと、書き直したのが、右の板である。実際につかっていたので、字が薄くなって、ほぼ消えている。

天皇が座るところである。

東京裁判が行われたところである。

天皇の視点からはすべてが低く見えるように設計されているのだ。

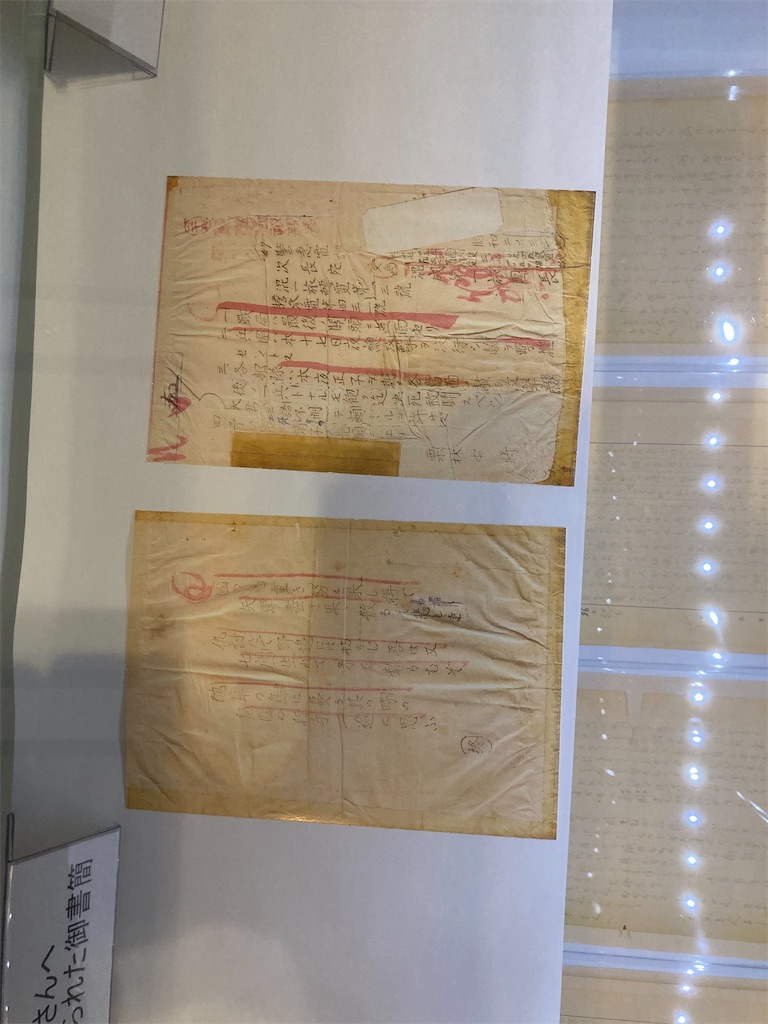

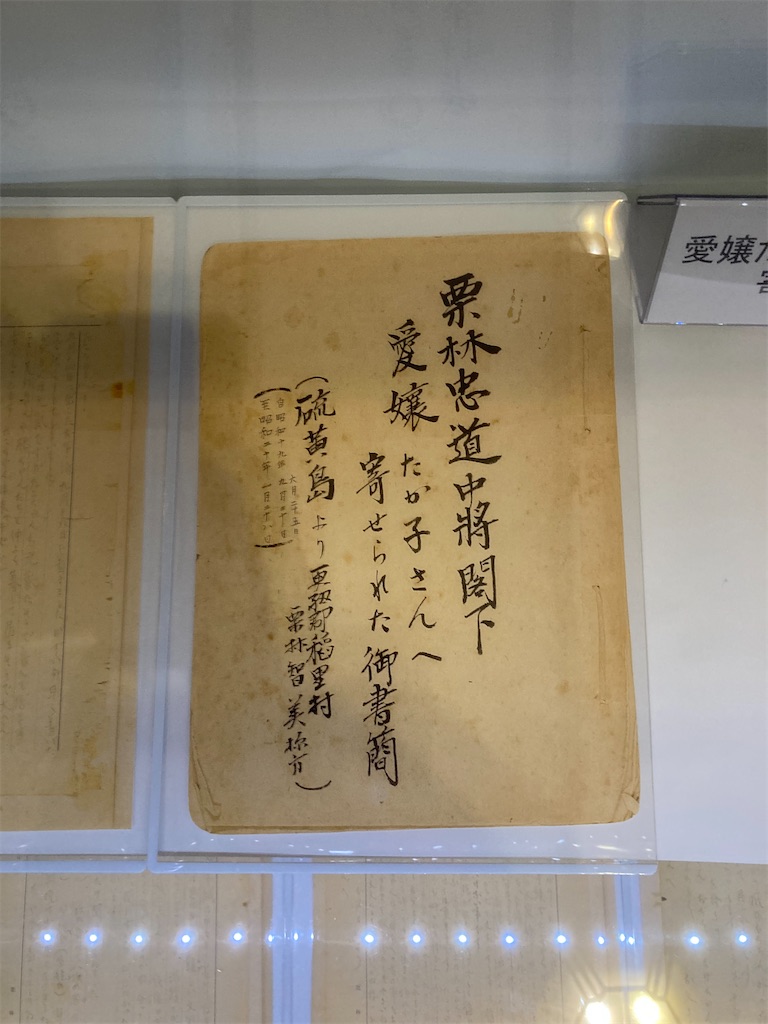

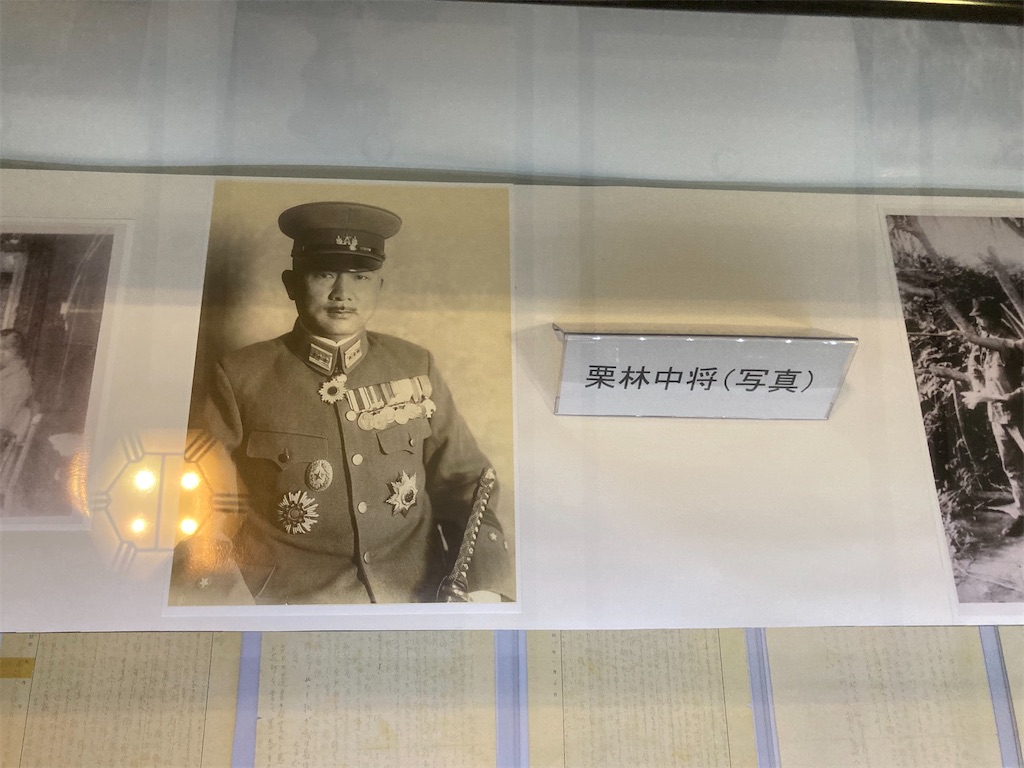

硫黄島玉砕戦の総指揮者である栗林中将が、大本営に電報した辞世の3首のうち、1首が新聞に掲載された。

1,国の為 重き努を 果し得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき

2,仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生れて 矛を執らむぞ

3,醜草(しこぐさ)の 島に蔓る 其の時の 皇国の行手 一途に思う

1番が新聞に掲載された。戦意高揚のため、悲しきは適当でないと判断され、口惜しに変えられている。

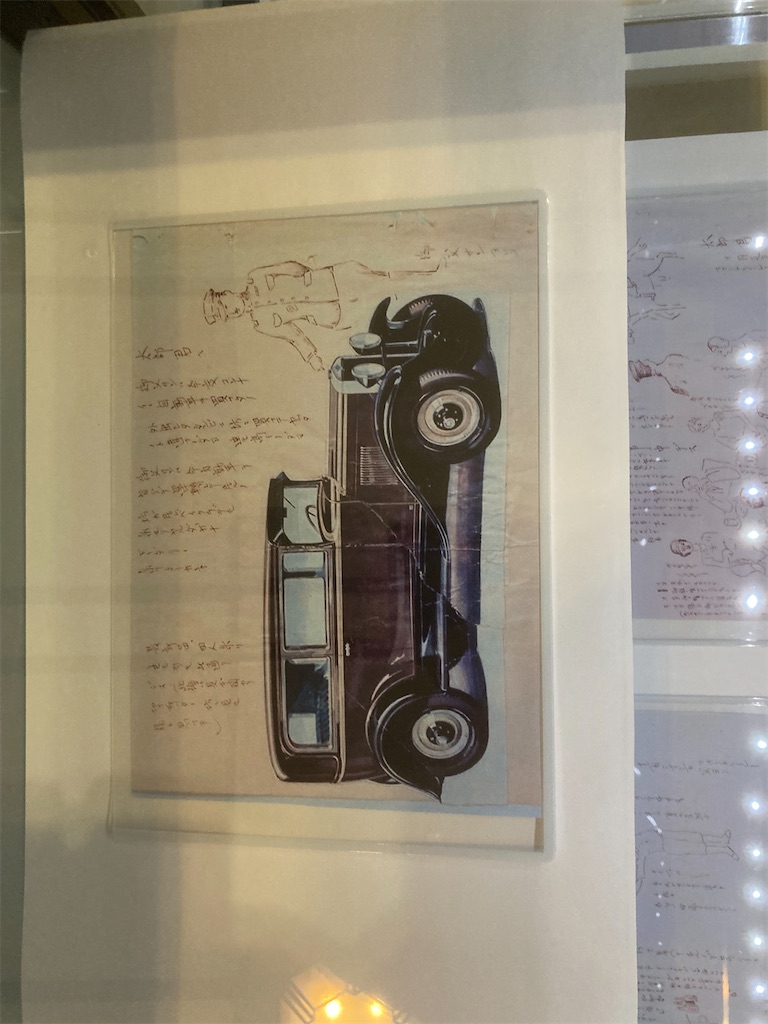

栗林中将の家族への絵葉書である。家族想いで、新聞記者になりたいという時期もあったらしく、文才も優れていたという。

16日に大本営にお別れの電報をうった際に、17日に史上最年少で大将に昇格した。首の徽章の星が3つになっている。

大山元帥や国民に絶大な人気を誇った乃木大将の写真がある。

天皇からの賞状の絵はすべて手書きである。半世紀以上たっても色あせないのは、そのためらしい。

武運長久と読める。弾が当たらないように、とまるようにということで、糸玉で文字をつくっている。

皇后から贈られた義足である。

死刑判決を受ける東条英機である。やりきれない思いがあっただろう。A級戦犯で死刑宣告を受ける連中は、皆、戦争で勝てると考えていたものは一人もいないはずなのだ。

陸軍市ヶ谷1号館にかつてついていた菊の紋章である。左上の写真を参照。

三島由紀夫が演説していたところだ。

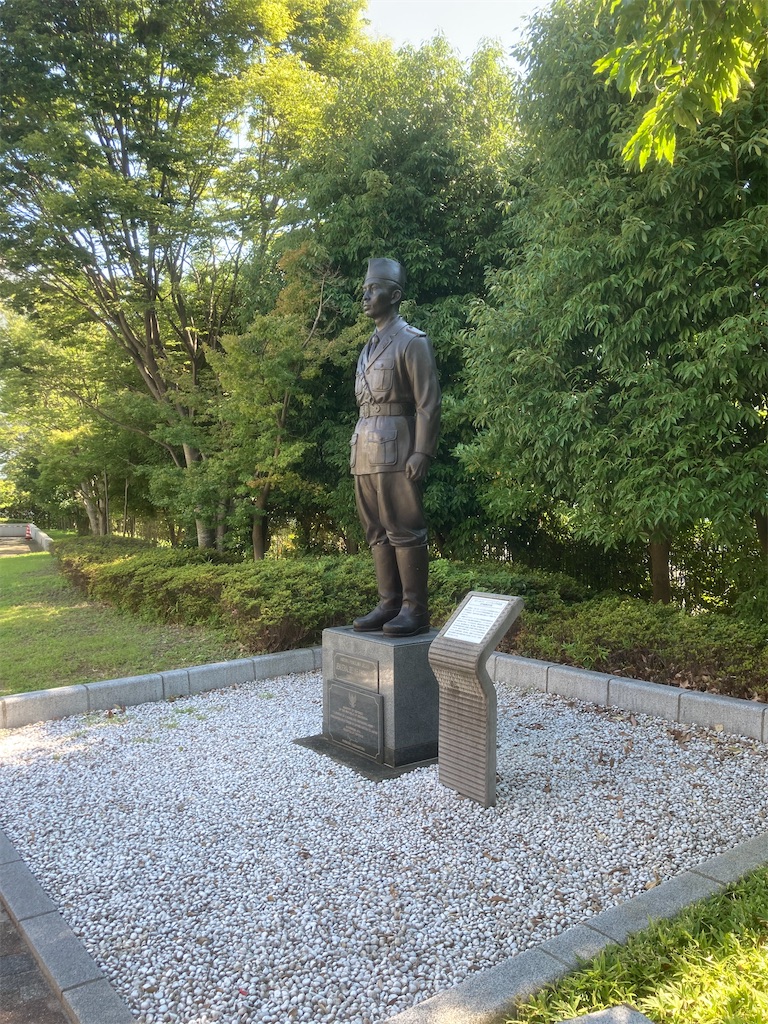

インドネシアの初代総統の銅像である。オランダと共に戦い、独立のために貢献した日本への感謝の気持ちをこめて、日本にだけ贈ってきたものである。

三島由紀夫が演説した広場は、現在では儀仗前にあたる。この広さである。樹々の間に、石見灯篭がある。それは地下豪の通気口となっている。庭園に見せかけている、カモフラージュをしているのだ。

コメント