昨秋、会社から4日間の休みを得て三輪山に登拝した。私は三島由紀夫の文学が好きで、彼の作品に登場する場所を巡る旅を続けている。『豊饒の海』全4巻のうち、第2巻『奔馬』には三輪山を登る場面が描かれているのだ。

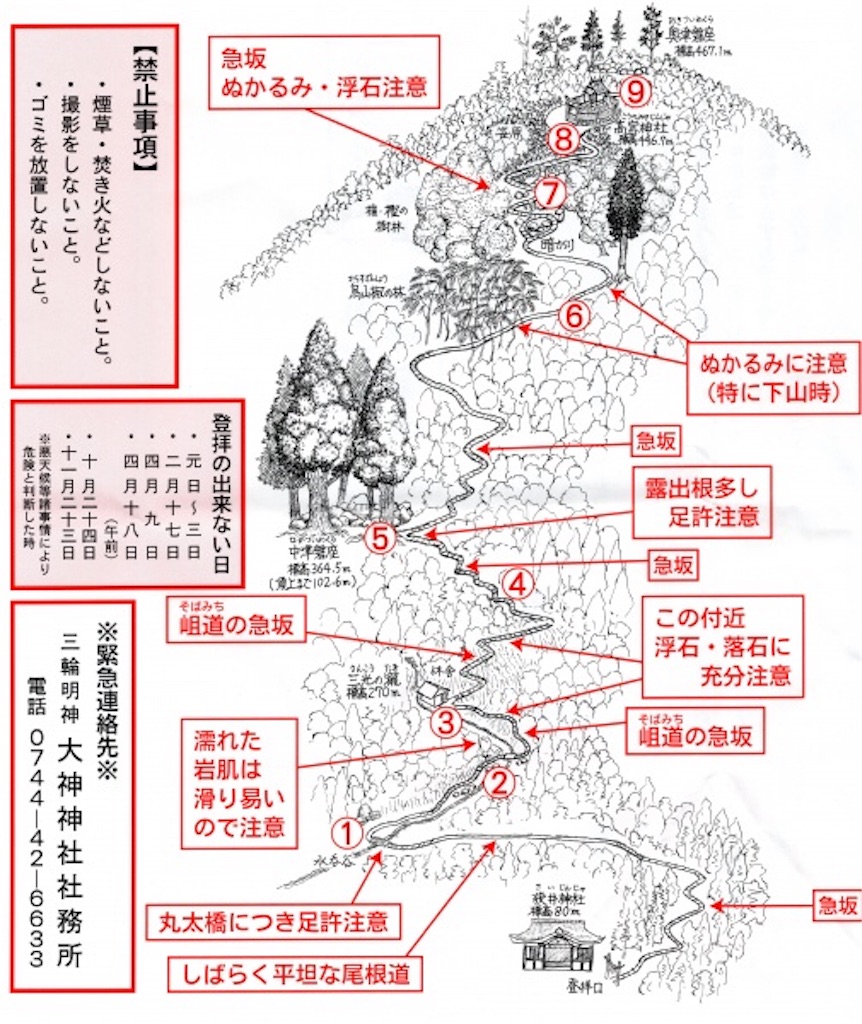

狭井神社の社務所で手続きをして、頂上の奥津磐座まで1時間ほどかけて登る。登山道は整備されているとは言い難く、原生林のままの趣を大切にしているため、歩きにくい道が続く。鬱蒼とした木々の枝葉に遮られ、木漏れ日の少ない中を歩いていくが、普段、1日中魚を卸している鮮魚部担当者といえども、息切れで肺が苦しくなる。細い道が続いているため、立ち止まるのは迷惑だし、抜かれるのも恥ずかしいので、無理をして頂上を目指した。

裸足で歩く女性に多く出会った。最初は不幸な人の神頼みかと考えた。しかし、行き交う多くの人が裸足であることに気づいた。これは、祖先を敬う想い、生あることへの感謝、歴史を大切にする日本人としての誇りなのだろう。

頂上の奥津磐座に着くと、割れて裂けた巨大な岩が密集していた。見えない神、巨大な力を持つ自然を操る神の力の端的な現れであろうか。頂上に立ち見上げると、木々の枝葉は視界になく、青空と日光に体が包まれるのを感じた。三島由紀夫が「神の領袖に触れる」と述べたのは、このことだと納得した。

大神神社の拝殿で、両手を面前で結び、目を閉じて祈り続ける女性がいた。リクルートスーツに身を包んだ彼女は、周りを気にせず何かを求めている。家族や親戚、結婚相手が不治の病にかかったのか、自分の新規事業の成功を祈っているのか。私が登拝を終えて帰る際も、彼女は大きな神に何かを願い続けていた。奇跡を求めているのなら、彼女にとって神は偶然性を司る存在なのだろう。神という言葉を見つけたことで、人間は運命のもとで無力な存在として生まれながらも、自らの行く先に意思を持ち続ける力を得たのかもしれない。

その後レンタカーを借りて、明日香村に向かった。万葉博物館の展示場に入ってすぐのところに、万葉集を代表する3首の歌が碑になっている。そのうちの一首が、額田王の歌だ。

「三輪山をしかも隠すか雲だにもこころあらなも隠さふべしや」

優秀で容姿端麗な女性歌人として、天皇とその弟の間を取り持つ役務に就いていた額田王は、鎮護の神であった三輪山に、明日香を守ってほしいと祈っていた。天皇は息子を後継者にしたいということで、弟に吉野に出家して僧侶になるよう説得していた。天皇の死後、弟は兵を挙げて天皇の子供を殺すことで皇位継承を勝ち取ったのだ。

明日香を離れ藤原京に都を遷す日に、遠くなる三輪山に叫んだ歌がこの歌である。

万葉集は貴士農工商の身分に関係なく歌を記録した最古の文芸集であり、日本の心の故郷でもある。和をもって尊しと成すと堂々と公言できた時代だった。万葉集は身分の隔たりなく和をもって生きる難しさを最も表現している歌集でもある。令和の時代になっても、額田王の叫びは生き続けている。

コメント